Einschätzungen

Historiker bedienten sich höchst zweifelhafter Quellen, um dieses Denken zu bedienen, sie beriefen sich auf Gerüchte, Behauptungen, Buchzitate dubioser Zeugen:

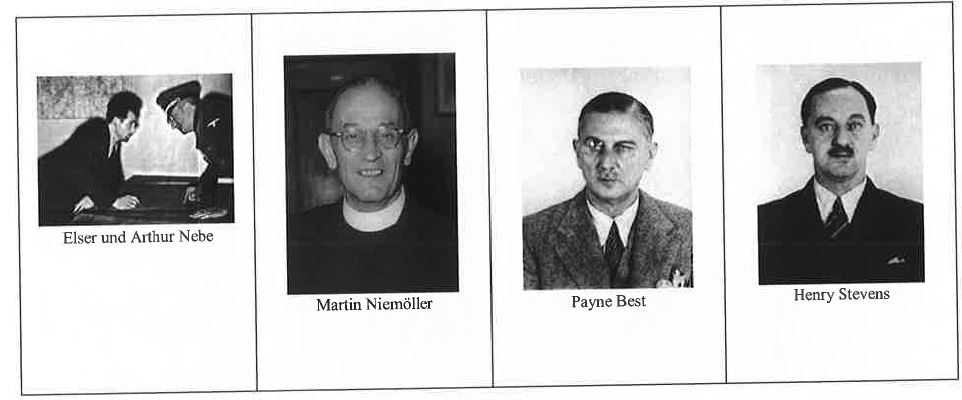

- Payne Best, einer der beiden entführten englischen Spione, der in seinem Buch „The Venlo Incident“ (London 1950) behauptete, er habe, selbst Gefangener im KZ Sachsenhausen, zwei Jahre lang Kassiber mit Elser getauscht. Es stellte sich heraus, dass er ihn wohl nur einmal kurz im Waschraum gesehen hatte. Seine These war: Die „alten Kämpfer“, Hitlers Mitputschisten von 1923, hätten Elser mit dem Attentat beauftragt

- Oder Walter Usslepp, ein SS-Wachmann im KZ Sachsenhausen, behauptete keck: Hitler und Himmler steckten hinter Elsers Attentat. Er und Elser, als dessen „Testamentsvollstrecker“ er sich bezeichnete, hätten Pläne einer gemeinsamen Flucht aus dem KZ geschmiedet

- In Königsbronn hielt sich lange das Gerücht, Elser habe das Attentat nicht allein, sondern zusammen mit dem in der Schweiz lebenden Königsbronner Kuch vorbereitet. Als der umkam, sei Elser nichts übriggeblieben, als das Vorhaben allein auszuführen. Wieder sollte seine Tat geschmälert werden

- Pfarrer Martin Niemöller, der als Angehöriger der „Bekennenden Kirche“, ebenfalls KZ-Gefangener war, behauptet gar, Elser sei SS-Unterscharführer gewesen und habe den Anschlag auf persönlichen Befehl Hitlers ausgeführt. Er ließ sich auch durch einen Briefwechsel mit Elsers Mutter 1946 nicht umstimmen, er blieb bei dieser Behauptung, die er angeblich von Elsers Bewachern erfahren hatte, sein Leben lang. Dabei schrieb er immer: „Elsner“! Sein Sohn wiederholte diese Behauptung auch gegenüber der Autorin, die heute jedoch als „Lagerklatsch“ abgetan wird. Vielleicht waren es ja die Vergünstigungen, die Elser im KZ genoss, die die Gerüchte über ihn haben ins Kraut schießen lassen, Gefangenen und Wächtern Gelegenheit boten, sich wichtig zu machen

- Am weitsichtigsten, was Elsers Charakter und die Einschätzung seiner Tat betraf, war der Mann, der ihn verhört hatte: Kriminaldirektor Arthur Nebe. Dieser – ein für viele in Russland verübte Verbrechen verantwortlicher Nationalsozialist – hatte, vielleicht sogar durch die Verhöre mit Elser angeregt, Kontakt zu den Männern des 20. Juli aufgenommen, wurde entdeckt und im Strafgefängnis Plötzensee gehängt, was Elser im KZ Sachsenhausen von einem Wärter erfuhr. Nebe hatte seinem Freund Gisevius über Elser gesagt:

„Du wirst sehen, den Mann machen sie noch hinterher fertig: den schweigen sie tot… Dieser Mann aus dem Volke liebte das einfache Volk; er legte mir leidenschaftlich und in simplen Sätzen dar, Krieg bedeutete für die Massen aller Länder Hunger, Elend und millionenfachen Tod. Kein „Pazifist“ in üblichem Sinne, dachte er ganz primitiv: Hitler ist der Krieg und wenn dieser Mann weg ist, dann gibt es Frieden. Gerade deswegen werden deine feinen Leute nicht von ihm wissen wollen, auch nicht hinterher. … Sie haben übrigens ganz recht damit, sie handeln völlig instinktsicher. Der passt nicht zu Ihnen.“ (Hans Bernd Gisevius „Wo ist Nebe?“, Zürich 1966)

Ganz anders, aber noch erstaunlicher ist, wie der „Führer“ seinen Attentäter, an dem er ein großes Interesse zeigte, einschätzte. Vielleicht weil er eine gewisse Ähnlichkeit spürte: Auch Hitler hatte einen gewalttätigen Vater und der Sohn stellte sich stets auf die Seite der Mutter. Beide, Hitler und Elser fühlten sich zum Künstler berufen. Beide widmeten sich ab einem gewissen Zeitpunkt ganz ihren Ideen, nur waren beider Ideen diametral entgegengesetzt: Hitler als Mann der Massen und des Krieges, Elser als Einzelner und Mann des Friedens. Beide scheiterten und starben auf gewalttätige Weise. Hitler hat ganz selbstverständlich seinen Platz in der Geschichte, für Elser muss er noch erkämpft werden.

Als Himmler Hitler gegenüber Elser als „Herostratos der Gegenwart“ abqualifizierte – Herostrat hatte 356 v. Chr. den Artemistempel in Ephesos aus purer Geltungssucht angezündet – sah Hitler sich die Elserfotos der Zeitungen genauer an und kam zum Schluss:

„Himmler, so sieht der nicht aus. Sehen Sie sich einmal die Physiognomie an, die Augen, die intelligenten Gesichtszüge. Das ist kein Blender, kein Schwätzer. Der weiß, was er will. … Er ist vielleicht ein Einzelgänger; aber ohne Weltanschauung ist er nicht. Herostratos? Sehen Sie einmal: Mitglied der Holzarbeitergewerkschaft, Mitglied des Rotfrontkämpferbundes und dazu noch eifriger Kirchgänger – und keine politischen Motive?“

Hitler befahl Himmler, Elser seine „Höllenmaschine“ nachbauen zu lassen, was geschah. Das brachte Hitler auf eine Idee:

„Die Fähigkeiten dieses Mannes können für uns im Kriege für Sprengungen von Brücken und ähnlichem nützlich werden. Lassen Sie ihm im Gefängnis oder im KZ eine Werkstatt einrichten, in der er weiterhin Höllenmaschinen basteln kann.“

So kam Elser, Hitlers „persönlicher Gefangener“ zu seiner Werkstatt in den KZs und durfte entwerfen, erfinden und bauen. Freilich keine Höllenmaschine mehr (schreibt Heinz Linge, Chef des persönlichen Dienstes bei Hitler in seinem Buch: „Bis zum Untergang“ München 1980).

Doch selbst dieser Status konnte Elser nicht das Leben retten. Er wurde am Abend des 9. April 1945 im KZ Dachau erschossen. Drei Wochen später brachte Hitler seinen Hund „Blondie“, seine eben erst angetraute Frau Eva (geb. Braun, die er in der Münchner Schellingstraße 50, im Atelier seines Leibfotografen Hofmann kennengelernt hatte) und sich selber im Berliner Bunker um. Er hinterließ ein Europa in Trümmern. Was Elsers Attentat, wenn es denn gelungen wäre, wohl verhindert hätte. Eugen Rau, Elsers einziger Freund aus Königsbronn erzählte einmal, wie Georg derart verzweifelt war, dass niemand Hitler stoppen wollte und gesagt hätte: „I machs, i duas!“ Ein anderes Mal hätte er gesagt, warum Hitler denn die Juden so quälen würde.

Als in den 1950er Jahren zwei Journalisten aus seiner Heimat, Erwin Roth und Günter Preis, über den Einzeltäter Elser schrieben, erweckte das kein großes Interesse. Auch als die Münchner Staatsanwaltschaft zum selben Ergebnis gekommen war, schien das niemanden aufzuregen. („Staatsanwaltschaftliche Verfahrensakte gegen den Beschuldigten Edgar Stiller“, Staatsarchiv München)