Änderungen im Elserbild

Gruchmanns Ergebnisse jedenfalls führten im Volk zu Fragen wie: Wenn er, Elser wissen konnte, dass Hitler Krieg bedeutete, warum dann nicht ich? Bisher war man doch als unschuldiges Opfer der Nazi-Propaganda durchgekommen, jetzt sollte das nicht mehr gelten? Elser vermittelte ein schlechtes Gewissen. Hielt den Deutschen den Spiegel vor. Das war äußerst unangenehm. Trotzdem begann langsam und zäh ein Umdenken.

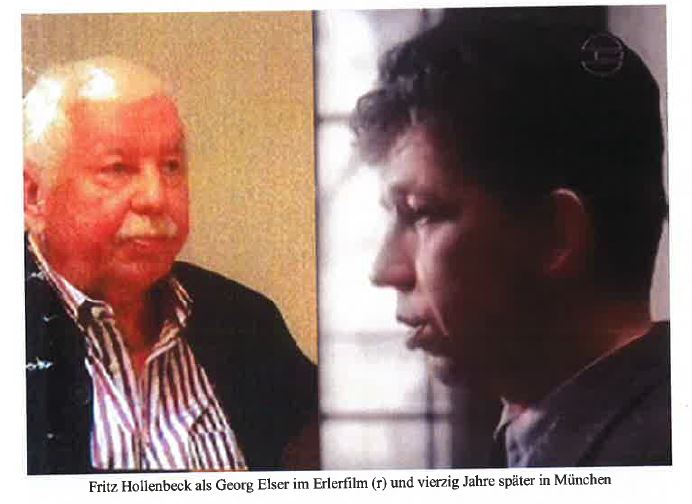

Ab Ende der 1960er Jahre tauchten Filme, Stücke und Bücher über ihn auf: Einer der wichtigsten Filme über Elser, ein dokumentarisches Fernsehspiel von Rainer Erler mit dem Titel „Der Attentäter“ von 1969 hat noch immer nicht die Wertschätzung erfahren, die es verdient hätte.

1982 veröffentlichte Peter Paul Zahl sein Theaterstück: „Johann Georg Elser – ein deutsches Drama“ und inszenierte es in Heidenheim. Gerhard Majer, Schauspieler und Mitglied im Georg-Elser-Arbeitskreis Heidenheim, der auch ein Stück „Schorsch“ geschrieben und publiziert hatte, beschwerte sich, dass Zahl Szenen, die in seiner Heimat spielten, bei ihm abgeschrieben hätte.

Erstaunlich war, dass Bundeskanzler Kohl bei seiner Ansprache zum „20. Juli“ 1984 in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin auch Elsers gedachte. Er bezeichnete ihn als „erfolglosen Attentäter“. Zehn Jahre später erwähnte er ihn wieder, verzichtete aber diesmal auf die Bezeichnung „erfolglos“.

Wer sich schon lange engagiert für Elser eingesetzt hatte, war der Schriftsteller Rolf Hochhuth. In seinem Elsergedicht von 1987 heißt es am Schluss: „Das Volk liebt zwar die Freiheit – doch nicht jene, die sterben, um es zu befreien“ (Rolf Hochhuth: „War hier Europa?“, Reden, Gedichte, Essays, München 1987). Er hatte sich maßgeblich für ein Elser- Denkmal in Berlin eingesetzt, das 2011 eingeweiht wurde, 18 Meter hoch, in der Wilhelmstraße, finanziert von der Reemtsma-Stiftung.

Ab den 90er Jahren wächst das Interesse, es beginnt, sich eine Lobby für Georg Elser zu bilden: Initiativen, Gedenkstätten (Deutscher Widerstand in Berlin; Elser Gedenkstätte in Königsbronn) und Künstler erinnerten an ihn als den „einsamen, verkannten Helden“.

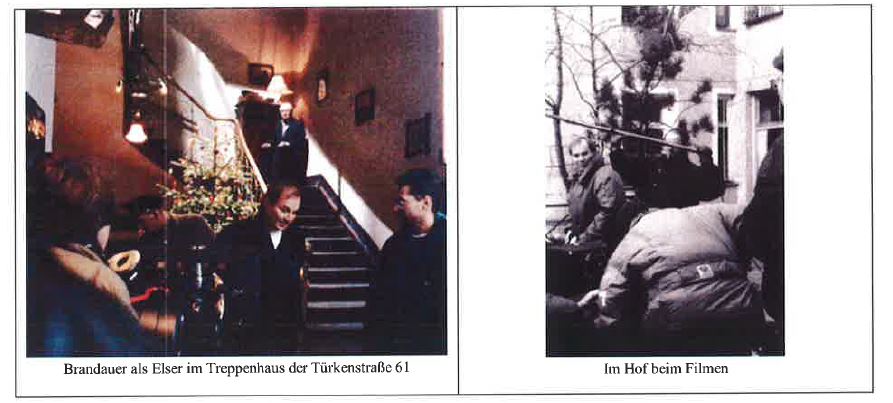

1989 war der Film „Georg Elser – Einer aus Deutschland“ in die Kinos gekommen. Hauptdarsteller und zum ersten Mal auch Regisseur war Klaus Maria Brandauer. Dieser – bekannt als genialer Darsteller von bösen (Mephisto) oder zwiespältigen (Wallenstein) Charakteren entspricht darin so gar nicht dem stillen, bescheidenen Elser. Was als Dokumentarfilm daherkommt, weist schlicht diverse Fehler auf, die man einem Spielfilm eher verzeihen würde. Sein Verdienst aber war, den Namen Elser in den Titel genommen zu haben. (Im Film wohnt Elser übrigens im Haus von Hella Schlumberger)

Sogar die Elser-Familie, die wie die übrigen Königsbronner (die Nazis hatten ihr Dorf „Attentatshausen“ getauft) lange in Schockstarre verharrt hatte, begann stolz auf ihn zu sein.

Bruder Leonhard, 10 Jahre jünger, wohl etwas eifersüchtig, sagte über seinen Bruder. „Da tuat mr emm’r so, als wär d’r Schorch ebbes B’sonders gewä. Des war a Mensch wie du on i!“

Sein Neffe Franz Hirth, Sohn seiner Lieblingsschwester Maria: „Er war wie ein Vater für mich – ich bin stolz ein Elser zu sein.“ (Er war nie einer. Er war immer ein „Hirth“.)

Sohn Manfred Bühl bei der Einweihung der Georg-Elser-Platzes im Januar 1997 in München: „Es hat lange gebraucht, aber jetzt bin ich richtig stolz auf meinen Vater.“

Vetter Hans aus Heidenheim: „Er war der Einsamste und Mutigste von allen. Ich kannte ihn gut, wir haben zusammen Musik gemacht.“

Für Schriftsteller war Elser plötzlich ein Thema, an dem sie sich geradezu festbissen: Helmut Hassis, Helmut Ortner, Andreas Grießinger, Ulrich Renz und immer wieder Peter Steinbach und Johannes Tuchel von der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Schüler schrieben auf einmal Facharbeiten über ihn, für Studenten wurde er zum Prüfungsthema, Musikstücke wurden komponiert. Fernseh- und Radiosendungen (z. B. „Hitlers wahrer Gegenspieler“ 1996 von der Autorin), Theaterstücke wie „Elser – Allein gegen Hitler“ von Huby / de Lazzer 2009 und neue Filme wie „Elser – Er hätte die Welt verändert“ aus dem Jahr 2015 interessierten auf einmal ein breites Publikum, nachdem auch die Presse ausgiebig berichtet hatte.

1998 hatte der Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Baden-Württembergs, Christoph Palmer, bei seiner Rede zur Eröffnung der Elser Gedenkstätte ihn als „einen von Baden-Württemberg größten Söhnen“ bezeichnet. Inzwischen gehört er zu den vierzig bekanntesten Deutschen.